愛是何物?弱水三千?與子偕老?情深不壽?

我認為愛情不一定要轟轟烈烈, 滄海桑田, 得一知己便足夠。

那麼婚姻是什麼?

是錢鍾書所說的, 城外的人想衝進去, 城內的人想衝出來的圍城?

還是「我見到她之前從未想結婚;我娶了她幾十年, 從未後悔娶她;也未想過要娶別的女人。 」

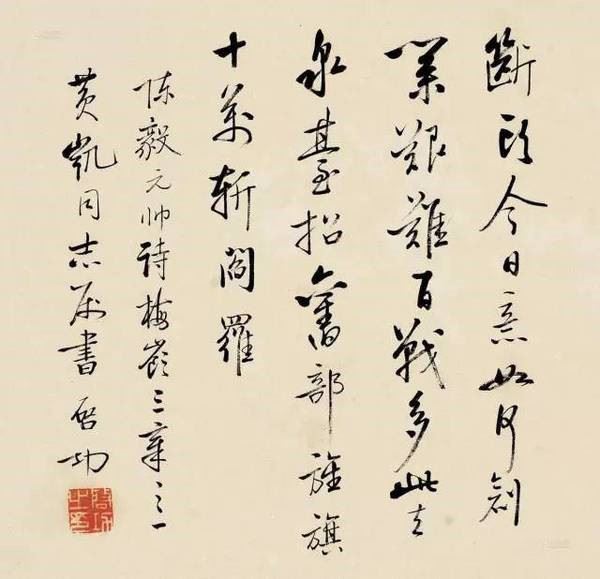

今天我們要講到的主人公, 他是這樣說的說:「這老式婚姻就跟狗皮膏藥似的, 黏上就掉不下來;自由戀愛就跟氫氣球似的, 一撒手就跑了。 」

這對夫妻43載,

妻子生前未給他留下一兒半女,

在這孤獨的30年裡,

他拒絕了所有的仰慕者和別人好意的說媒,

這位主人公就是著名書法家啟功先生, 他的妻子叫章寶琛, 他們的愛情讓我們為之感動。 然而, 這樣浪漫的愛, 卻從一場並不浪漫的包辦婚姻開始。

包辦婚姻、一生知己

說起來,

啟功的家世非常顯赫,

他是雍正帝九世孫,

恭親王弘晝八世孫,

曾祖父溥良為光緒六年(1880年)庚辰科進士,

祖父毓隆為光緒二十年(1894年)甲午恩科進士,

父親恆同封奉恩將軍。

奈何啟功周歲喪父,

幼年祖父也駕鶴西去,

家中一貧如洗,

一家人住在啟功曾祖門生贈予的的房子裡生計全靠啟功的母親操持。

雖然家道中落,

母親特意找來一個姓章的姑娘來幫忙,

叫啟功去胡同口迎接,

不遠處有一個撐著油紙傘的姑娘,

看不清面容,

卻讓他想起了戴望舒的《雨巷》,

20歲年輕氣盛的啟功還沒成就事業,

那裡有心思成家,

看著母親日漸蒼老的面容和粗糙的雙手勉強答應了下來, 「行吧, 只要媽你覺得滿意就行啦, 我聽你的。 」

這年10月, 兩個只寥寥見過幾面的年輕人啟功和章寶琛舉行了簡樸的婚禮寶琛稍長兩歲, 啟功便恭敬地稱他為「姐姐」她低頭淺笑, 頷首答應。 寶琛的性格如她的長相一樣溫順, 淳厚並且對啟功擅長和喜愛的書畫一無所知, 是個非常無趣的家庭婦女。

相比年輕氣盛的啟功,

章寶琛沉穩、理智。

啟功愛寫字作畫,

練字練畫時稍不順意便把紙搓成團扔掉,

常常一天下來紙團可以盛滿一籮筐。

寶琛一言不發,

默默地把廢棄的字畫一張紙收集起來。

一次啟功的畫被人看上了能賣個好價錢, 可人家卻嫌他的字不好看不讓他落款。 啟功氣得一把抓起自己練的字揉成一團, 狠狠地把紙團往地上摔。

寶琛把他的字撿起來,

小心舒展平整說:「你的字較之以前已有很大長進了。

啟功心裡詫異, 卻自是不屑:「你懂什麼?」

寶琛也不惱, 她從自己收藏的啟功廢棄的作品集裡抽出一張, 把它跟剛扔掉的字放在一起比較分析說:「你看這是你上個月寫的。 我覺得你這幅寫的, 比上個月寫的好看多了。 你寫的畫的我都留著, 比著看才能有長進。 」

章寶琛的話就像一縷清風,在啟功懊惱煩悶的時候總能給予他最溫柔的撫慰和陪伴。

後來,啟功中斷了學業去當了三年教員,可很快就被解聘了。收入微薄,生活一下子變得很艱辛,可章寶琛從沒怨過。

為了讓啟功安靜寫字作畫,她一邊納鞋一邊靜靜看著他用功。為了省錢給啟功買書畫,章寶琛精打細算,省吃儉用。

1937年,北京淪陷,啟功丟了國文教員的工作,日子漸趨拮据。一天,他看見妻子在細心地縫補一隻破了幾個洞的襪子,禁不住滿心酸楚。他想賣畫賺錢,但當他背上畫卷準備出門時,又猶豫了。章寶琛明白,丈夫捨不下臉來,便說:「你只管畫吧,我去賣。」那天傍晚,突然下起了大雪,啟功見妻子還沒回來,便去接她。遠遠地,他看見嬌小的妻蜷縮在小馬紮上,身上落滿了雪花。看到他,妻子起身揮舞著雙手,興奮地說:「只剩下兩幅了。」

啟功濕了眼眶。這樣困苦的日子一過就是十幾年,最困難時候,寶琛把自己的首飾變賣補貼家用。給他做好吃的東西,不論日子有多困窘她每個月都會給他留下一些錢,供他買書。婚前,他說這老式婚姻就像狗皮膏藥,黏得很;婚後,他卻說幾十年來,從未後悔娶她,也未想過要娶別的女人。

1957年,啟功被劃成「右派」。儘管他常以「咱家是封建家庭,我受的是封建教育,劃成右派不算冤」自嘲自解,但終也難掩內心的苦楚。章寶琛心疼啟功,抱住丈夫泣不成聲:「以前那麼苦的日子都挺過來了,還有什麼能夠難倒我們?」

她深知啟功愛講話,就勸他:「有些不該講的話,你要往下嚥,使勁兒咽。」聽了妻子這些樸素的話,啟功心頭蕩起一股暖流,終於解開了心頭的死結。

幾年後,啟功重登講台。正當他全力以赴要在學術上進行沖刺時,「文化大革命」爆發了。他再次被迫離開講台,一切公開的讀書、寫作也被迫停止。為了讓啟功專心在家練習書法,章寶琛天天坐在門口望風。一見紅衛兵來,她就佯裝咳嗽給啟功報信。為防止抄家,她偷偷將啟功的藏書、字畫、文稿,用紙包了一層又一層,捆放在一個大缸裡,深埋在後院。

1975年,章寶琛積勞成疾,一病不起。她深感自己來日無多,便在醫院裡給啟功交代「後事」。啟功大驚不已,立刻匆匆趕回家。來到後院,拿起鐵鍁,按照妻子說的位置挖下去,果然挖到一口大缸。搬出來一看,共有四個麻袋,一幅幅啟功早年的書畫作品、一本本文稿藏書,竟然全部保存完好!捧著自己的心血之作,啟功的心在顫抖。章寶琛這個不通文墨的弱女子竟敢冒如此大的風險珍藏他的作品,這該需要多大的勇氣!

他不由心生感概:一生得寶琛這一知己,足矣!

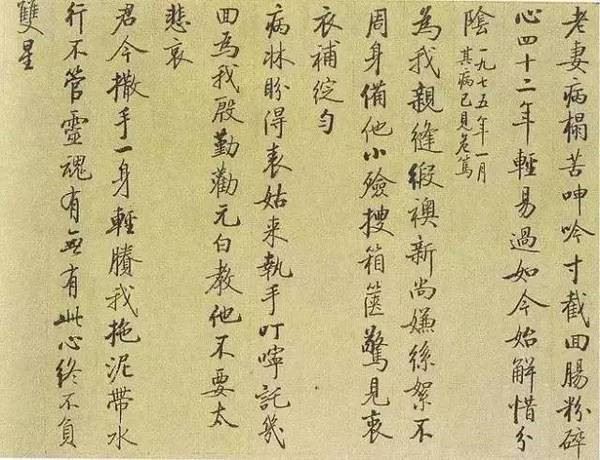

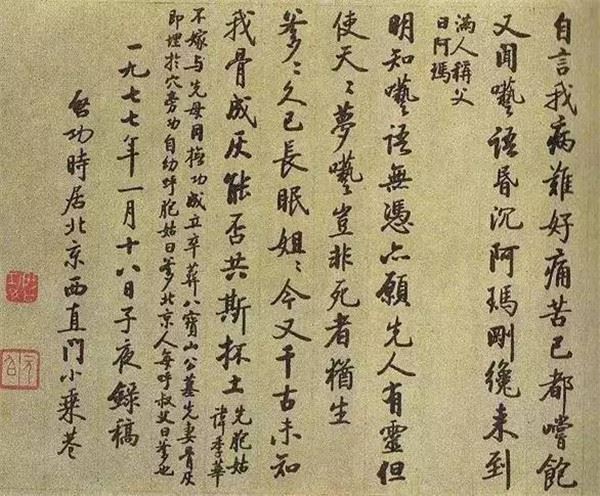

章寶琛一直遺憾自己沒有孩子,而且始終執著地認為是自己的錯。她曾不止一次地嘆息:「如果哪個女子能給你留下一男半女,也就了卻了我的心願。」她病重時,更是千叮嚀萬囑咐:「我死後你一定要再找一個人來照顧你。」啟功說:「老朽如斯,哪會有人再跟我?」章寶琛說:「我們可以打賭,我自信必贏。」

在生命的最後時刻,章寶琛傷感地對啟功說:「我們結婚43年了,一直寄人籬下,若能在自己家裡住上一天,該有多好。」啟功的一位好友聽說後,立即決定把房子讓給他們。第二天,啟功便開始打掃房子。傍晚,當他收拾好一切,迫不及待地趕到醫院時,妻子卻已經與他陰陽兩隔。

兩個月後,他終於有了自己的房子他怕寶琛找不到回家的路,便來到了她的墳前告訴她:「我們有自己的房子了,你跟我回家吧。」那天晚上,他特意炒了幾個她最喜歡的菜,一筷子、一筷子地夾到她的碗裡,直到菜滿得從碗裡掉出來。他開始趴在桌上失聲痛哭……此後每到農曆新年,他都會去看望妻子,並「帶」她回家。3年後,他平反了,他把自己的字畫賣掉,把錢捐給了北京師範大學。

1995年,一位離異女畫家看到他這種生活狀況,紅著眼圈說:「啟功教授,您太辛苦了,你需要一個女人好好照顧。」並要求留下來陪伴他走完後半生。啟功告訴她:「沒有女人能夠取代寶琛在我心中的位置。」女畫家不甘心,幾乎每天都到啟功家裡照顧他的飲食起居,為他謄寫書稿,交流繪畫心得。四個月後,女畫家問:「讓我留下來好嗎?」啟功搖搖頭:「我心裡只有寶琛,再容不下任何女人了。」

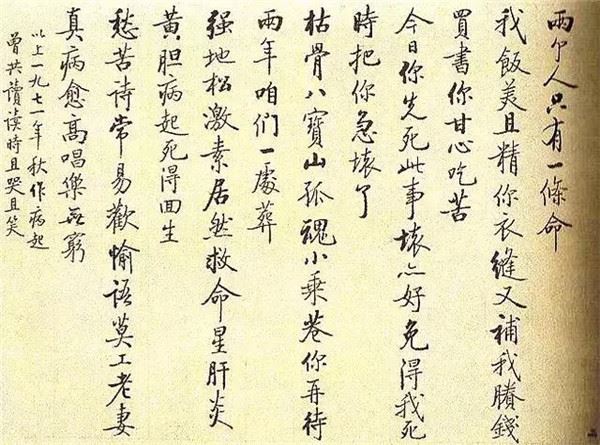

他一個人住著十幾平米的陋室,每日粗茶淡飯,日子過的孤獨清苦。「她和我同共苦,卻沒有享受一天的清福。她為我受了一輩子苦,我也要受些苦才好!」為了防止有人給他介紹對象甚至把雙人床換成單人床。他食之無味,夜夜沉浸在思念之中。只能將淚與思戀凝成文字,任心與筆尖一起顫抖。

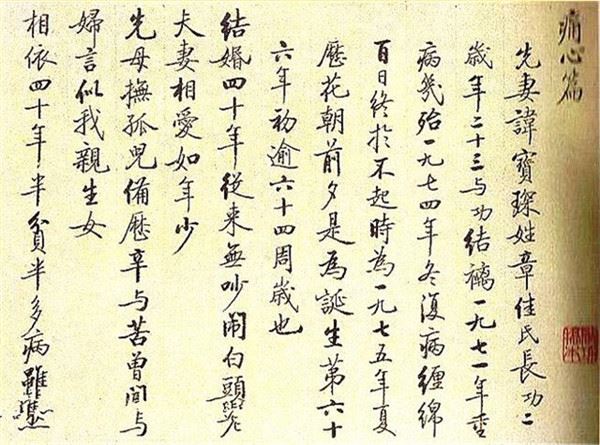

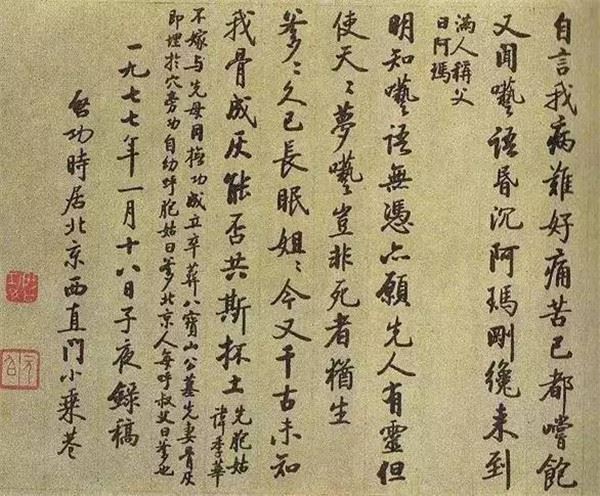

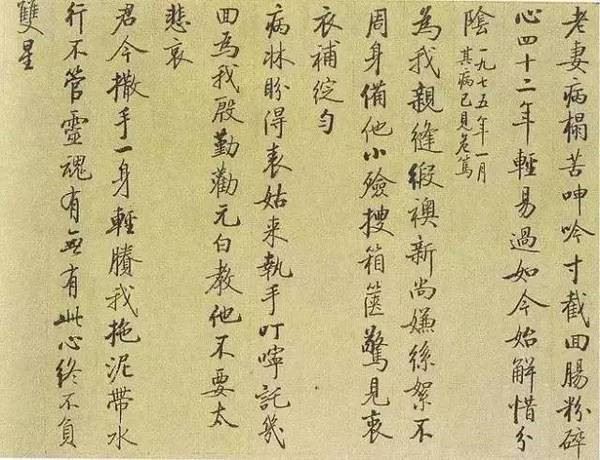

結婚四十年,從來無吵鬧。

白頭老夫妻,相愛如年少。

相依四十年,半貧半多病。

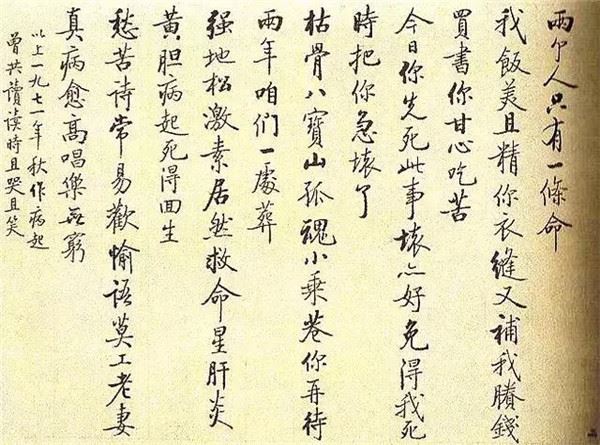

雖然兩個人,只有一條命。

我飯美且精,你衣縫又補。

我剩錢買書,你甘心吃苦。

今日你先死,此事壞亦好。

免得我死時,把你急壞了。

枯骨八寶山,孤魂小乘巷。

你再待兩年,咱們一處葬。

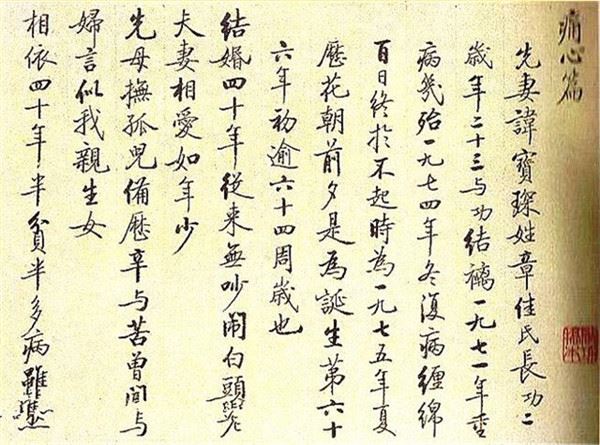

這是他為寶琛寫的《痛心篇二十首》字字句句,盡是回憶。

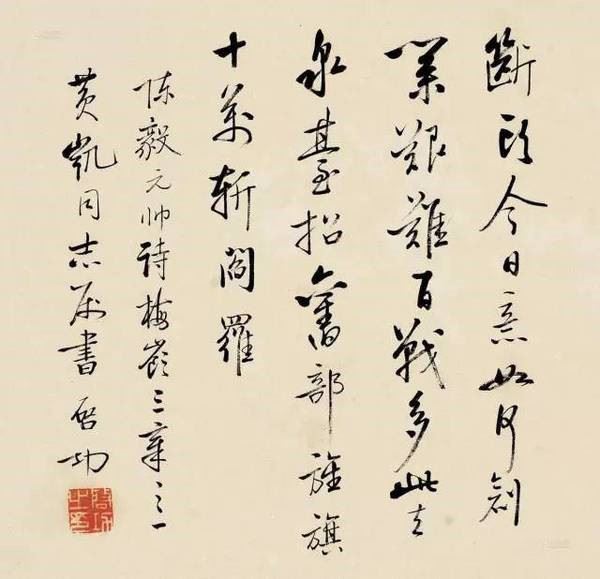

十年生死兩茫茫,不思量自難忘!

在章寶琛去世後的20多年裡,啟功一直沉浸在無盡的哀思中無法自拔。但他無兒無女,無人可訴。他彌留之際對親友說:「生同衾,死同穴,我死後,一定要把我和寶琛合葬在一起。」

2005年,啟功帶著對章寶琛的思戀溘然長逝。人死後若靈魂真的有去處,那麼啟功見到他思念的寶琛可以驕傲地說:「姐姐,那個賭是我贏了!」你把一生都給了我,我定要守著你。在這73年看似不協調的愛情裡,啟功卻得到了最堅定的支持和最滿足的幸福。

對寶琛來說,啟功就是她的一切。而啟功的一生得一寶琛,足矣……

我們常說,愛一個人很難,但一旦愛上,便再也難以走出。

參考來源

章寶琛的話就像一縷清風,在啟功懊惱煩悶的時候總能給予他最溫柔的撫慰和陪伴。

後來,啟功中斷了學業去當了三年教員,可很快就被解聘了。收入微薄,生活一下子變得很艱辛,可章寶琛從沒怨過。

為了讓啟功安靜寫字作畫,她一邊納鞋一邊靜靜看著他用功。為了省錢給啟功買書畫,章寶琛精打細算,省吃儉用。

1937年,北京淪陷,啟功丟了國文教員的工作,日子漸趨拮据。一天,他看見妻子在細心地縫補一隻破了幾個洞的襪子,禁不住滿心酸楚。他想賣畫賺錢,但當他背上畫卷準備出門時,又猶豫了。章寶琛明白,丈夫捨不下臉來,便說:「你只管畫吧,我去賣。」那天傍晚,突然下起了大雪,啟功見妻子還沒回來,便去接她。遠遠地,他看見嬌小的妻蜷縮在小馬紮上,身上落滿了雪花。看到他,妻子起身揮舞著雙手,興奮地說:「只剩下兩幅了。」

啟功濕了眼眶。這樣困苦的日子一過就是十幾年,最困難時候,寶琛把自己的首飾變賣補貼家用。給他做好吃的東西,不論日子有多困窘她每個月都會給他留下一些錢,供他買書。婚前,他說這老式婚姻就像狗皮膏藥,黏得很;婚後,他卻說幾十年來,從未後悔娶她,也未想過要娶別的女人。

1957年,啟功被劃成「右派」。儘管他常以「咱家是封建家庭,我受的是封建教育,劃成右派不算冤」自嘲自解,但終也難掩內心的苦楚。章寶琛心疼啟功,抱住丈夫泣不成聲:「以前那麼苦的日子都挺過來了,還有什麼能夠難倒我們?」

她深知啟功愛講話,就勸他:「有些不該講的話,你要往下嚥,使勁兒咽。」聽了妻子這些樸素的話,啟功心頭蕩起一股暖流,終於解開了心頭的死結。

幾年後,啟功重登講台。正當他全力以赴要在學術上進行沖刺時,「文化大革命」爆發了。他再次被迫離開講台,一切公開的讀書、寫作也被迫停止。為了讓啟功專心在家練習書法,章寶琛天天坐在門口望風。一見紅衛兵來,她就佯裝咳嗽給啟功報信。為防止抄家,她偷偷將啟功的藏書、字畫、文稿,用紙包了一層又一層,捆放在一個大缸裡,深埋在後院。

1975年,章寶琛積勞成疾,一病不起。她深感自己來日無多,便在醫院裡給啟功交代「後事」。啟功大驚不已,立刻匆匆趕回家。來到後院,拿起鐵鍁,按照妻子說的位置挖下去,果然挖到一口大缸。搬出來一看,共有四個麻袋,一幅幅啟功早年的書畫作品、一本本文稿藏書,竟然全部保存完好!捧著自己的心血之作,啟功的心在顫抖。章寶琛這個不通文墨的弱女子竟敢冒如此大的風險珍藏他的作品,這該需要多大的勇氣!

他不由心生感概:一生得寶琛這一知己,足矣!

章寶琛一直遺憾自己沒有孩子,而且始終執著地認為是自己的錯。她曾不止一次地嘆息:「如果哪個女子能給你留下一男半女,也就了卻了我的心願。」她病重時,更是千叮嚀萬囑咐:「我死後你一定要再找一個人來照顧你。」啟功說:「老朽如斯,哪會有人再跟我?」章寶琛說:「我們可以打賭,我自信必贏。」

在生命的最後時刻,章寶琛傷感地對啟功說:「我們結婚43年了,一直寄人籬下,若能在自己家裡住上一天,該有多好。」啟功的一位好友聽說後,立即決定把房子讓給他們。第二天,啟功便開始打掃房子。傍晚,當他收拾好一切,迫不及待地趕到醫院時,妻子卻已經與他陰陽兩隔。

兩個月後,他終於有了自己的房子他怕寶琛找不到回家的路,便來到了她的墳前告訴她:「我們有自己的房子了,你跟我回家吧。」那天晚上,他特意炒了幾個她最喜歡的菜,一筷子、一筷子地夾到她的碗裡,直到菜滿得從碗裡掉出來。他開始趴在桌上失聲痛哭……此後每到農曆新年,他都會去看望妻子,並「帶」她回家。3年後,他平反了,他把自己的字畫賣掉,把錢捐給了北京師範大學。

1995年,一位離異女畫家看到他這種生活狀況,紅著眼圈說:「啟功教授,您太辛苦了,你需要一個女人好好照顧。」並要求留下來陪伴他走完後半生。啟功告訴她:「沒有女人能夠取代寶琛在我心中的位置。」女畫家不甘心,幾乎每天都到啟功家裡照顧他的飲食起居,為他謄寫書稿,交流繪畫心得。四個月後,女畫家問:「讓我留下來好嗎?」啟功搖搖頭:「我心裡只有寶琛,再容不下任何女人了。」

他一個人住著十幾平米的陋室,每日粗茶淡飯,日子過的孤獨清苦。「她和我同共苦,卻沒有享受一天的清福。她為我受了一輩子苦,我也要受些苦才好!」為了防止有人給他介紹對象甚至把雙人床換成單人床。他食之無味,夜夜沉浸在思念之中。只能將淚與思戀凝成文字,任心與筆尖一起顫抖。

結婚四十年,從來無吵鬧。

白頭老夫妻,相愛如年少。

相依四十年,半貧半多病。

雖然兩個人,只有一條命。

我飯美且精,你衣縫又補。

我剩錢買書,你甘心吃苦。

今日你先死,此事壞亦好。

免得我死時,把你急壞了。

枯骨八寶山,孤魂小乘巷。

你再待兩年,咱們一處葬。

這是他為寶琛寫的《痛心篇二十首》字字句句,盡是回憶。

十年生死兩茫茫,不思量自難忘!

在章寶琛去世後的20多年裡,啟功一直沉浸在無盡的哀思中無法自拔。但他無兒無女,無人可訴。他彌留之際對親友說:「生同衾,死同穴,我死後,一定要把我和寶琛合葬在一起。」

2005年,啟功帶著對章寶琛的思戀溘然長逝。人死後若靈魂真的有去處,那麼啟功見到他思念的寶琛可以驕傲地說:「姐姐,那個賭是我贏了!」你把一生都給了我,我定要守著你。在這73年看似不協調的愛情裡,啟功卻得到了最堅定的支持和最滿足的幸福。

對寶琛來說,啟功就是她的一切。而啟功的一生得一寶琛,足矣……

我們常說,愛一個人很難,但一旦愛上,便再也難以走出。

參考來源